La pratica euristica delle mappe concettuali

Partiamo da una premessa: le immagini della realtà che costruiamo dipendono dalle premesse con cui interpretiamo noi stessi, gli altri e l’ambiente.

Le nostre rappresentazioni mentali, le nostre descrizioni, i nostri resoconti della realtà non sono lo specchio di una oggettiva realtà e, in tale prospettiva, diciamo che la mappa non è il territorio…

Cosa è quindi una pratica euristica? Si tratta di procedure cognitive, spesso intuitive, con cui gli individui operano descrizioni e formalizzazioni concettuali che organizzano elementi costitutivi dell’individualità. L’insieme di tali procedure tacite, utilizzate per risolvere problemi di natura sia pratica sia relazionale, regola l’adozione di processi negoziali razionali.

Gli individui all’interno delle organizzazioni ricorrono costantemente alle euristiche per valutare situazioni e processi, ma non sempre viene prestata sufficiente attenzione sul modo in cui tali euristiche concorrono a definire una cultura condivisa nei contesti professionali.

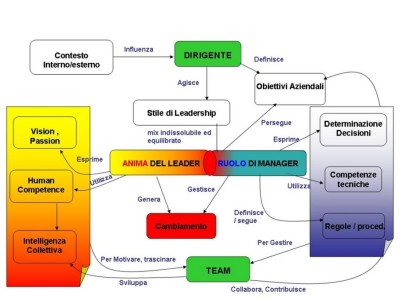

Che cosa è dunque una mappa concettuale? La mappa è una rappresentazione grafica che definisce, attraverso legami espliciti, le connessioni concettuali che ciascun individuo crea in relazione a un oggetto di conoscenza qualsivoglia.

Questo artefatto “visuale” rappresenta una struttura di proposizioni in cui compaiono concetti e legami tra i concetti. Le parole sono considerate etichette che usiamo per indicare i concetti e i legami sono le relazioni che li connettono.

Le parole usate in una mappa sono classificate in:

• parole-oggetto: indicano uno stato, una forma; possono riferirsi sia a oggetti materiali sia a concetti astratti (esempio: soluzione, spazio, idea, tempo … )

• parole-evento: indicano una trasformazione, un processo (esempio: leggere, comprensione, corsa, apprendimento …)

• parole-legame: definiscono il tipo di relazione tra parole-oggetto e/o parole-evento; possono essere preposizioni, verbi, avverbi (esempio: quindi, come, da cui, provoca, …)

Una mappa concettuale svolge una duplice funzione:

1. da un lato, chiarisce concetti (anche molto complessi ed astratti) e legami concettuali e ne opera la formalizzazione attraverso la rappresentazione grafica e testuale;

2. dall’altro lato, consente di negoziare e condividere significati cognitivi relativi a strutture logiche articolate, complesse, strutturate.

Regole di formalizzazione delle mappe concettuali:

• nella mappa concettuale ciascuna parola-oggetto e parola-evento viene racchiusa in una linea chiusa e le linee chiuse si collegano tra loro con segmenti rappresentati dalle parole-legame.

• i concetti compaiono una sola volta;

• i concetti sono disposti dall’alto verso il basso secondo una gerarchia di livelli di inclusione decrescente (dal più generale al particolare);

• la struttura è a rete e possono esserci anche legami trasversali sia tra concetti dello stesso livello che tra concetti di livelli diversi.

Provate quindi a utilizzare questo artefatto in modo individuale e poi a condividere le singole mappe prodotte in team al fine di riformalizzare concetti e legami per giungere a una versione co-costruita che vi potrà supportare per:

• definire un problema, organizzare le sue ramificazioni e impatti

• generare idee e soluzioni creative, ma concettualmente autoconsistenti

• fornire sintesi, a elevato impatto visivo, di documenti, informazioni aziendali e riunioni!

Potrete anche farvi supportare dalla tecnologia per realizzare le mappe; in rete è possibile trovare numerosi tool che consentono gratuitamente di svilupparle e tra questi segnaliamo, per rigore scientifico, il sito dell’Institute for Human and Machine Cognition dell’University of West Florida.

Buone mappe a tutte/i voi, senza perdervi… nel territorio ![]()